EXPO 2025 大阪・関西万博 UAEパビリオン向け木材輸入物語1BLOG DETAIL

2025年4月・・55年ぶりの大阪万博「EXPO 2025 大阪・関西万博」が無事開催、初日に14万人が訪れる大盛況の開幕式となりました。

150年以上の歴史を持つ万博。世界各国が競うように未来の技術を展示しあう夢の「博覧会」の希少性はSNSやインターネットの普及する現在であっても衰えることはありません。

UAEパビリオン

さて、まるで国威を示すかのように、各国のプライドをかけできあがったパビリオン群ですが、一つのパビリオンの建設にどれくらいの時間がかけられているかご存じでしょうか?

半年の展示のために実に3年間の年月と数十億円規模の予算、そして何百人といった工事関係者がかかわっているのです。

当社プロセス井口は数々のご縁・奇縁に恵まれ、この度その中の一員として、光栄ながらもUAEパビリオンの建築資材の調達・加工・内装工事・什器製作に携わらせていただきました!

本稿では記念すべき大阪万博の開幕に寄せて、約2年間、北へ南へ奔走し、エジプトの砂漠、荒れ狂うサイクロン期のインド、チュニジアの密林を超え、ナツメヤシの枝(葉軸)440万本の調達に成功した舞台裏について赤裸々に綴らせてもらいます。

第一章:ナツメヤシの枝を調達せよ

物語は2023年春、弊社プロセス井口の大川オフィスに鳴り響いた一本の電話から始まります。

おりしも弊社では木材の輸入・輸出を手掛け始めたところで、その様子をブログやSNSで発信する活動をおこなっていました。そうした活動を目にした設計事務所さんから、異様な雰囲気で問い合わせが入ります。

「・・・御社では、ナツメヤシの枝の調達をおこなえますか?」

ナツメヤシ・・・あの、南の島などに生えているヤシの木のことでしょうか。宮崎のほうに行けば多少は生えているかもしれませんが、弊社では調達も加工もした経験がありません。

「必要なのです・・万博のパビリオンのために。数百万本・・!」

数百、数千という普段の内装に用いる単位ではなく、数百万という聞いたことのない単位が登場したことで、社内は蜂の巣をつついたような騒ぎとなります。

詳しく情報を聞くと

- 2025年の大阪・関西万博のUAEパビリオンのコンセプトがナツメヤシの葉軸を用いた設計になっている

- ナツメヤシの葉軸を建築資材として使用する必要がある

- ただ、その調達を何百万本単位でおこなえる商社がいない

- インターネットをたどり、プロセス井口にたどり着いた

といった内容でした。

ドバイ:UAEの経済・観光の中心都市

ドバイ:UAEの経済・観光の中心都市- 正式名称:アラブ首長国連邦(United Arab Emirates)

- 構成:7つの首長国(アブダビ、ドバイなど)から成る連邦国家

- 人口:約980万人(うち外国人労働者が約9割)

- 主要産業:石油・天然ガス、観光、物流、不動産、金融

- 宗教:イスラム教(スンニ派が主流)

- 特徴:中東随一の先進インフラと自由貿易政策を持つ国

弊社のメイン業務は木材の調達と加工、そして大川の職人パワーを活かした家具・什器の制作です。輸入に関しての実績はあるものの、中東から慣れないナツメヤシ材を、しかも100本コンテナ程度の膨大な数量が見込まれる量の輸入取引はおこなったことがありませんでした。

経営の教科書のような判断に従うのであればお断りする案件なのでしょうが、教科書に載っていない案件の大好きなプロセス井口の回答は「受ける」でした。その理由として、

第一に、折角当社を頼っていただいたお客様を無下にするわけにはいきません。どこまで力になれるか分かりませんが、可能な限り協力しよう、という気持ちが社内にあります。

第二に、タイミングよく当時社内にドイツで10年勤めた経験のある人間がおり、ネックであった通訳・英語での交渉の心配がなかったこと。

そして第三に、プロセス井口の企業理念は「攻め」です。試合に勝つこと、すなわち攻めること。芋を引くわけにはいきません。

というわけで、ナツメヤシについて右も左も分からないまま、社運をかけた「UAEパビリオンの建築資材調達」というプロジェクトに巻き込まれていくこととなるのです。

輸入することになるナツメヤシ

輸入することになるナツメヤシ- 原産地:中東・北アフリカ(特にメソポタミアが古代栽培の中心)

- 生育環境:極度の乾燥地に適応。高温・日光を好む

- 樹高:最大15〜25mほど

- 寿命:数十年〜100年以上の長寿命

- 葉の形状:羽状複葉で、3〜5mに達する

- 果実:デーツと呼ばれ糖度が非常に高い。乾燥保存可能

- 受粉方法:雌雄異株のため、人工授粉が一般的

- 文化的重要性:イスラム文化圏で「生命の木」と称される

第二章:インド ~死のサイクロン~

2023年春の時点で、万博の開幕まで2年近くありました。2年と聞くとまだ猶予があるように思えますが、設計や建設に携わった方ならご存じの通り、この規模のプロジェクトで2年という工期は中々にギリギリのスケジュールです。

まず、ナツメヤシの枝数百万本のサプライチェーンを確保しなくてはいけません。

東南アジア?中東?それともアフリカや南米?安全性は?ナツメヤシのクオリティは?決済方法は・・?

そうこうする間に時間は過ぎて行ってしまいます。行動を迅速に起こさなくてはいけません。

最初の節目はすぐに訪れました。ナツメヤシの枝の品質チェックの期限が迫っていたのです。材料自体の調達にはまだ猶予がありますが、そもそもこのプロジェクトを通じて「ナツメヤシの枝(葉軸)」という材料が十分な強度を担保できるのか、の定量的な実験が必要になります。

そのためにコンテナ1本分のナツメヤシの枝を輸入し、日本の検査機関で綿密な調査をおこなう必要に迫られていました。

ことここに至り、もはやゼロから調達先を探すわけにはいきません。古くからの仲間の伝手で、インドの木材加工会社と共に、ナツメヤシの農園とコンタクトを取ることに成功しました。

プロセス井口のモットーは「現場主義」です。材料を輸入する際は常に現地を訪れ、信頼のおける仕入先かの確認をおこなってからGoを出します。季節は6月、雨季に差し掛かる高温多湿のインドへ、井口(社長)と永堀(英語担当)が乗り込みます。

国土面積327万㎞2、日本の約9倍の面積を誇るインドは広大です。我々がニュースや写真で目の当たりにするインドの都会やリゾート地ではなく、今回足を踏み入れるのは田舎の農園地帯、まさに「異境」。アクセスも容易ではありません。

まずは福岡から東京へ、そして東京からムンバイへ。

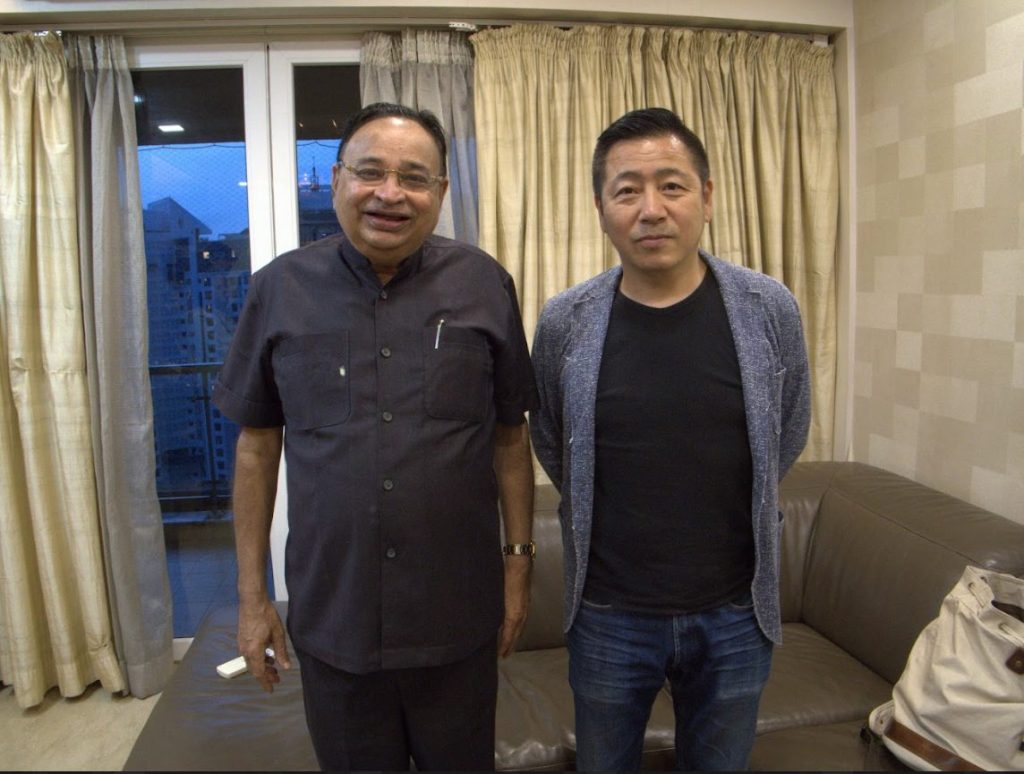

ムンバイ空港に降り立った私たちを待っていたのは、外を徘徊する野犬と、間髪入れずに声をかけてくるぼったくりタクシーの運転手たちの洗礼・・見知らぬインドの土地で不安に慄く私たちのもとに、笑顔で駆け寄ってくる男性がいました。

今回ナツメヤシの供給に力を貸してくれるNileshさんです。彼の名前を聞いた瞬間、ほっと一息ついたのを覚えています。

写真はNileshさんのお父様

言葉や文化の壁はあれど、人の本質は変わりません。Nileshさんは家族総出で歓迎してくださいました。家族の話、歴史の話、仕事の話・・翌日ナツメヤシの検品を控えているのも忘れ、インドビールを片手に楽しい話に花を咲かせました。

ご家族で温かくお出迎えいただきました

しかし季節は雨季。そんな我々の団欒をよそに、危機が迫っていました・・。

10年に一度という最大級の威力のサイクロンがカンドラに猛スピードで近づいていたのです。水辺に近いうえ、インフラの脆弱なインドの片田舎、巻き込まれたらただではすみません。

検品をとるか、命の保障のため検品を中止するか、我々は選択に迫られることとなります。

続く